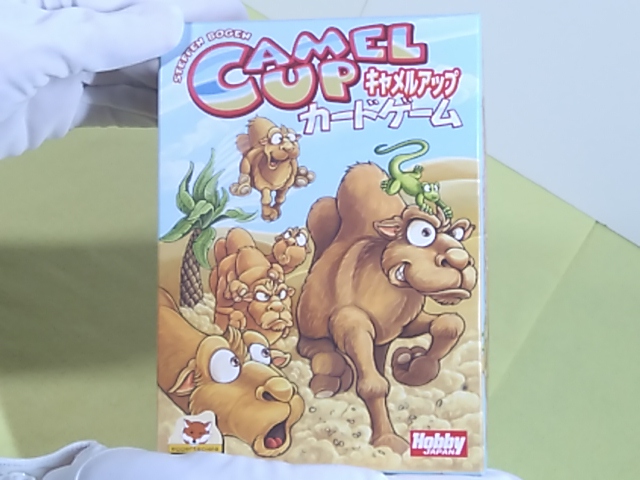

ボードゲーム「キャメルアップ:カードゲーム/Camel Up Cards」の紹介で、ルールの概略を説明しています

”当ページは、Steffen Bogen氏、eggertspiele社、が権利を所有する著作物を利用しております。

© Steffen Bogen, © eggertspiele”

| 邦題 | キャメルアップ:カードゲーム |

| 洋題 | Camel Up Cards |

| 作者 | Steffen Bogen |

| 作者の作品 | ・キャメルアップ:カードゲーム ・キャメルアップ など |

| 国内取扱メーカー | ホビージャパン |

| 発売年 | ・原作 2016 ・日本語版 2016 |

| 定価 | 2160 |

| プレイ人数 | 2 – 6 |

| BGG ベスト人数 | – |

| プレイ時間 | 30 – 60 |

| 対象年齢 | 8 以上 |

| BGG プレイ感 | 1.63 / 5 |

| BGG 評価 | 6.7 / 10 |

| BGG 全体ランキング | 2376 / 約13000 |

| BGG ジャンルランキング | – |

| BGG カテゴリー | カードゲーム |

| BGG メカニズム | 賭け事、ハンドマネジメント |

| その他要素 | – |

| エラッタなど | – |

※上記データは 2018/10 時点 BGGへ

「キャメルアップ」のカードゲーム版です

ここではボードゲーム版との差異を紹介していきます

レグのタイミングと、ラクダの移動が変わりました

ラクダの移動にはこのようなカード(以降 歩数カード)を使います

歩数カードには いずれか1色のラクダと、1~2の数字が描かれています

この歩数カードは、ゲーム開始時と、各レグ毎に、次のような準備を行います

まず歩数カードを 全員へ規定枚数配り、各自手札とし、

各自 手札から規定枚数分を選び取り、伏せて集めて、それを一時的にゲームから除外します

(この除外された歩数カードは、次のレグ時に再び回収されます)

そして、各自 再度 手札から規定枚数分を選び取り、伏せて集めます

(この2回目に集めたカードは捨てずにテーブル中央に置いておく)

この時点で各自の手札は2枚になっているので、内1枚を選び取り、手元へ伏せます

せーのっで一斉にそのカードを公開し、各自 カード内容を見ます

見終わったら、先程集めたカードに伏せて加えます

この集められたカードが、シャッフルされて山札となり、レース中に使用される歩数カードとなります

つまり、ゲーム中に出てくる歩数カードの中身がある程度は分かるという事です

歩数カードの山札の使い方は後程 説明します

レグは、その山札が尽きたらになります

この時点で各自に手札が1枚だけ残る事になりますが、これはレース中に使用できる切り札のような扱いとなります

この時点で各自に手札が1枚だけ残る事になりますが、これはレース中に使用できる切り札のような扱いとなります

使い方は後程

レグ時の順位予想として、真ん中の3位を予想するカードが加わりました

真ん中の順位を予想するなんて、面白いですね

主な差異はこれくらいです

ゲームの流れ

ゲーム終了するまで手番が巡り続けます

手番では、次の3つのメインアクションから1つを実行して手番終了となります

また、そのメインアクションの前後どちらかに、サブアクションを1回実行する事も出来ます(後述)

メインアクション1: 歩数カード1枚をめくる

コースは、コースカードを並べて作られます

このアクションでは歩数カードの山札から1枚めくり、カードに描かれた色のラクダを、カードに書かれた歩数分だけ進ませます

おんぶシステムは勿論 健在です

歩数カードの山札が尽きたら、レグの処理(順位判定・配当金の分配・歩数カードの再準備)を行います

メインアクション2: 手札の歩数カードを使う

手札の歩数カードを使い、カードに描かれた色のラクダを、1歩だけ進ませます

たとえカードに「2歩」と書かれていたとしても、この時は1歩しか進ませられません

因みに、この手札を未使用のままレグ処理に入っても、手札は没収されてしまいます(=手札をレグ後へ引き継げない)

メインアクション3: フェネック・ヤシの木をコース上へ置く

従来の蜃気楼タイル・オアシスタイルが無くなり、フェネックとヤシの木の駒・カードが加わりましたが、フェネックは蜃気楼タイル、ヤシの木はオアシスタイルの効果と ほぼ同じです

ただ、全員共有でこのフェネック・ヤシの木カードを使う事になります

(各1枚ずつしかない)

フェネック・ヤシの木の内、使用した方のコマをコース上へ置きます

サブアクション1: レグ予想カード1枚を獲得する

場にあるレグ予想カード1枚を獲得します

サブアクション2: レース終了時の1位 又は 最下位のラクダを予想する

場にあるゴール予想カード1枚を獲得します

以上のメインアクションを1つ実行(強制)し、サブアクション1つを実行(任意)したら手番終了となります

手番を続け、いずれかのラクダがゴールしたらゲーム終了

お金をより多く稼いだプレイヤーが勝者です

ルールはこんなところでしょうか

ボードゲーム版とは毛色が少し変わりましたね

各レグ毎に 歩数カードは全枚数の3分の1ほど事前に把握出来ますし、切り札として歩数カード1枚を手札として持っている為、ボードゲーム版に比べて よりゲーマー向けになっているかと思います