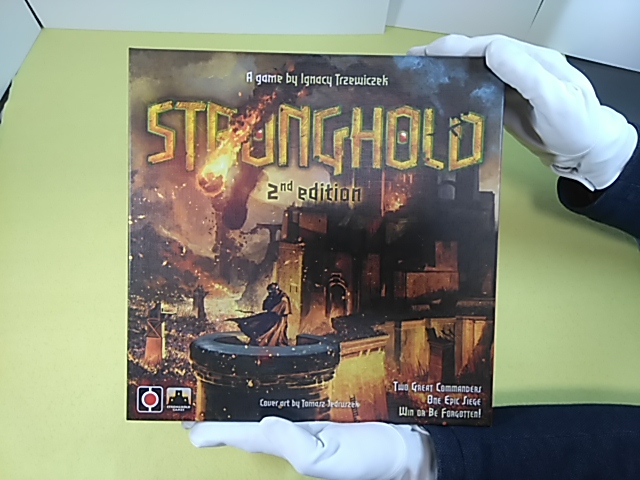

ボードゲーム「ストロングホールド 第二版/Stronghold 2nd edition」の紹介で、ルールの概略を説明しています

”当作品の画像の著作権は、

Ignacy Trzewiczek氏、Stronghold Games社、Portal Games社に帰属します”

| 邦題 | ストロングホールド 第二版 |

| 原題 | Stronghold 2nd edition |

| 作者 | Ignacy Trzewiczek (イグナツィ・トレヴィチェク ) |

| 作者の作品 | ・ストロングホールド 第2版 (2016) ・インペリアルセトラーズ (2014) ・ウィッチャー ザ・ボードゲーム (The Witcher Adventure Game)(2014) ・51番目の州 (2010) ・プレタポルテ (2010) ・ストロングホールド (2009) など |

| 国内取扱メーカー | ホビージャパン |

| 発売年 | 2016 |

| 定価 | 10260 |

| プレイ人数 | 2 |

| BGGベスト人数 | – |

| プレイ時間 | 45 – 90 |

| 対象年齢 | 10以上 |

| BGG重さ具合 (高い程重量級) |

3.62 / 5 |

| BGG評価 | 7.9 / 10 |

| BGG全体ランキング | 1104 / 約13000 |

| BGGジャンルランキング | ストラテジーゲーム: 507 / 約1600 ウォーゲーム: 238 / 約2500 |

| BGGカテゴリー | ファンタジー、戦闘、中世 |

| BGGメカニズム | アクションポイント制、エリアコントロール、ポイント間移動、ヴァリアブルプレイヤーパワー |

| その他要素 | 「悪いなのび太、このゲームは二人用なんだ」 |

※上記データは 2016/12 時点 最新BGGへ

元はパソコンゲーム(Google画像検索、Wikipedia)で、それがボードゲーム化されて第一版では複数人プレイで遊べたのですが、今回の第二版では二人専用になりました

人間VS魔物の攻城戦をテーマとしており、人間側が籠城し、魔物側が攻城します

私は原作のパソコンゲームのタイトルすら聞いた事が無かったのに、攻城戦がテーマというだけで興奮して我を忘れて買ってしまいました

キングダムとかが好きなものですからはい

これがメインボードでして、中心とその下側辺りの濃い茶色の部分が城の内部で人間陣営が使用する所です

その外側が魔物陣営が使用する侵攻スペースです

それにしてもこのボード、とってもでかいです

縦56cm、横84cmありまして、私の撮影場の範囲を余裕で超えてしまった為に、みすぼらしい部屋が映らないよう画面いっぱいにボードを写し込みました

各プレイヤーのカードやコマなどを置く必要もありますので、相当のスペースを確保しなければなりませんのでお気をつけ下さい

ゲームは全7ラウンドで、ボード上部のこちらがラウンドトラックです

城壁は打ち破れる箇所がいくつかありますので、7ラウンドまでにいづれか1つでも打ち破ると魔物陣営の勝利です

7ラウンド耐え切れれば人間陣営の勝利です

大まかなゲームの流れについて

このようなフェイズカードというものがありまして、各カードはフェイズ1〜6のいずれかが書かれています

このカードは魔物プレイヤーだけが使います

カードの準備として、各フェイズ毎の山に分けてそれぞれシャッフルします

左から、フェイズ1、2、3、と続きます

フェイズ2〜5の各山から、3枚ずつ引きます

フェイズ2〜5の残りのカードはゲームから除外します

フェイズ4〜5の3枚ずつは、重ねて山にし、魔物プレイヤーの脇に置いておきます

残っているフェイズ1〜3&6のカードは、魔物プレイヤーの目の前に、左から右へ向かってフェイズが昇順になるように表向きで並べていきます

フェイズは左から、1、1、2、2、2、3、3、3、3、6、となっています

これでカードの準備はOK

ゲームは手番制で、まずは魔物プレイヤーの手番で、目の前の左端のフェイズカードに書かれている事を実行します

フェイズカードには手番で行う事が出来るアクションが書かれていて、例えば、フェイズ1は「補給」、フェイズ2では「兵器開発」などがあります

もし「補給」と書かれていれば、補給アクションしか出来ないのです

で、そのアクションを行う時に、大きい恩恵を得るような行動をしたり、小さい恩恵だったとしてもそれを何度も行おうとすると、

このような砂時計トークンを、

人間プレイヤーに沢山渡す事になります

魔物プレイヤーの手番が終わり、人間プレイヤーの番になったら、”先程貰った砂時計トークンをコストとして支払う”アクションを好きなだけ出来るのです

人間プレイヤーの方にはフェイズカードはありませんので、どんな種類のアクションでも実行できるのです

砂時計トークンは1手番で使い切らなければなりませんので、持ち越せません

人間プレイヤーの手番が終わったら、また魔物プレイヤーの番ですが、

今度は、先程実行したフェイズカードの右隣りのフェイズカードを実行します

なので、手番が来る毎に、左から右へと1枚ずつ実行していく、という訳です

「そんな制限があったらフラストレーションが溜まる一方やわー 自由なアクションをやらせろやー」、

という方、ご安心下さい

「フェイズカードの配置替え」という事も可能でして、更に脇に置いたフェイズ4〜5の山札と交換も出来たりします

ただ、先述しましたように、そういった恩恵を得ようとすると、相手に渡す砂時計トークンが多くなってしまいますが

以上を続けていき、フェイズカードの右端のカードを実行し終わって、人間プレイヤーの最後の手番を処理したら、襲撃という処理を行います

今迄の手番は「準備」とか「計画」という意味合いであり、この襲撃の方は「実戦」や「実行」といった意味合いになります

つまり、今迄の手番では軍を配備したり攻城兵器や防衛兵器を作って配置したりといった「準備(計画)」を行い、襲撃では軍や兵器の戦力値を比べたりして戦闘処理を行うといった「実戦(実行)」を行う訳なのです

なので、襲撃にはプレイヤーの選択権はあまり無く、淡々と戦闘の処理を行っていく事になります

襲撃が終われば1ラウンド分が終了です

これを7回繰り返す事になります

あとはどういった攻防が繰り広げられるのかを簡単に紹介して終わりたいと思います

基本的な攻防としては、

魔物プレイヤーは、このような魔物キューブ(左から弱い順で、ゴブリン、オーク、トロール)を生産したり、

このようなカタパルト(左)やバリスタ(右)などの攻城兵器を作って、侵攻ルートを進んで城壁へ攻め込みます

対する人間プレイヤーは、人間コマ(左から弱い順で、弓兵、兵士、古参兵)を生産したり、

大砲(左)や大釜(中央。何かを入れてぶっかけるのでしょう)、城壁の補強材(右)などを作って、

魔物を遠距離攻撃したり白兵戦に応戦したりします

変わり種としては、

【魔物】

- 破壊工作員を場内へ忍び込ませて、各アクションのコスト(砂時計トークン)を増量させTARI

- 呪いの儀式を行って、ユニットを寝返らせTARI、攻城兵器の攻撃力を上げTARI

- 秘密の司令書(人間側には直前まで効果が分からない)をユニットに渡し、襲撃直前で司令書の効果が発動してユニットが増強されTARI

【人間】

- 魔物の侵攻ルートに罠を仕掛けTARI

- 神秘の光に包まれて無敵になり、一方的に攻撃を仕掛けTARI

- 不死身の英雄ユニットで無双しTARI

ルール説明は以上だっTARI

(今回は文章ばかりの説明になってしまい、分かりづらかったらすみません)